女扮男装电影中不羁的女性形象探究

在电影史上,“女扮男装”这一主题经常被用来探索女性角色和性别身份的多样性。这种剧情元素不仅能够为观众提供一场视觉上的惊喜,还能深入剖析角色内心世界,展现出女性对于传统性别角色的挑战与反思。在这篇文章中,我们将深入分析“女扮男装”的电影作品,以及它们如何塑造出独特而有力的女性形象。

1. 角色发展与心理层面

在许多电影中,女主角为了追求某种目标或是逃避现实,将自己伪装成男性,这样的设定往往伴随着角色从内到外的一系列变化。这类转变通常涉及到对服饰、言行举止以及行为模式等方面的调整,使得原本温柔、细腻的女性变得坚强、自信。

例如,在著名影片《阿甘先生》(Mr. & Mrs. Smith)中,布丽·拉尔森(Brie Larson)的角色以一种幽默且机智的方式进行了这样的变身,她成功地隐藏了自己的真实身份,同时也展现出了她作为一个妻子和母亲所拥有的勇气和决断力。这种双重生活中的矛盾与冲突,为她的个性注入了新的活力,让观众对她产生共鸣。

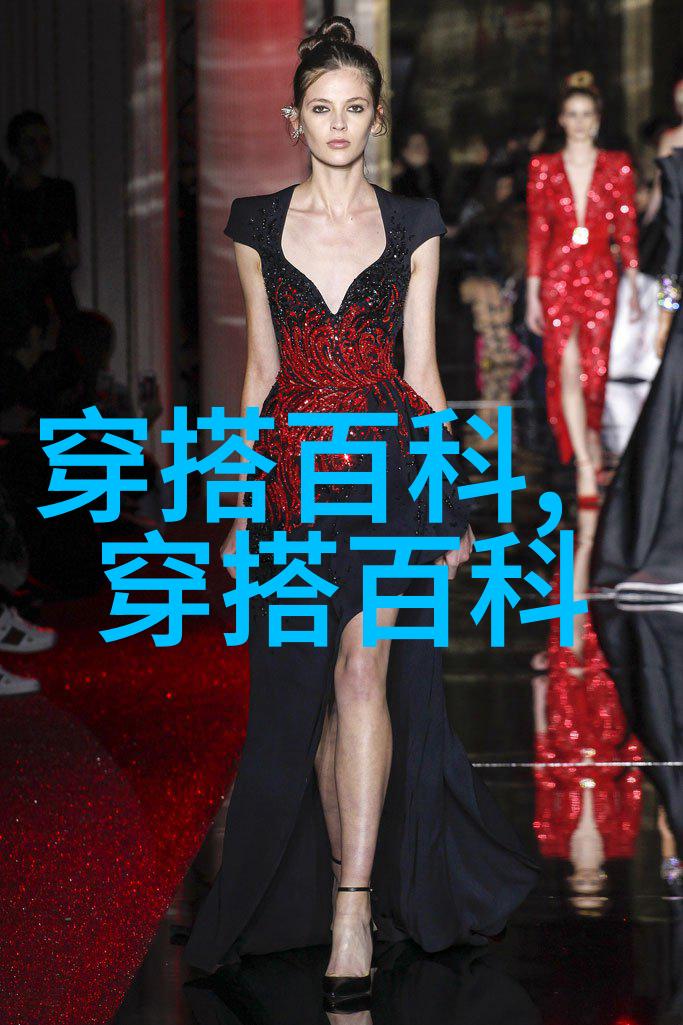

2. 服饰设计与文化意义

穿越于不同的时空背景之下,“女扮男装”的戏码通常需要精心设计出符合当时时代风貌的人物造型。服饰不仅是展示人物社会地位和职业身份的手段,也是传达其性格特征的一个重要媒介。在一些历史题材或者奇幻冒险片中,服饰设计往往充满了丰富的文化信息,它们可以揭示人物所属阶层、地域甚至是信仰体系,从而增强故事的情感吸引力和视觉冲击力。

如同在《安娜·卡列尼娜》(Anna Karenina),奥黛丽·赫本(Audrey Hepburn)化妆成男人后,她那优雅典雅却又带有几分俏皮的小提琴手形象,不仅捕捉到了19世纪俄国贵族生活的一抹光芒,也让人回味起那个时代文明高超但同时也充满保守性的复杂氛围。

3. 社会影响与叙事技巧

通过“女扮男装”,电影导演可以巧妙地利用叙事技巧来表达关于性别角色的不同看法,并引发观众对于社会规范问题的思考。此类作品常常触及人们日常生活中的隐秘议题,如婚姻关系、中年危机、家庭压力等,而这些议题都是现代社会不可忽视的话题。

例如,在《侠客罗宾汉》(Robin Hood)这样的动作冒险片里,由伊莎贝拉·莫妮卡(Isabella Moner)饰演的小提琴家艾莉娅,以一种夸张而生动的情景,被迫穿上长袜并加入盗贼团队,其过程既是一次身体上的变革,又是一次精神上的解放。她最终成为了一名勇敢无畏的心灵伙伴,对抗暴政,是一次对传统英雄主义价值观质疑的声音,更是在全球范围内讨论公平正义的问题的一个微缩版。

总结来说,“女扮男装”这个元素不仅为影视作品增添了一丝神秘色彩,而且也是探讨人类行为背后的复杂情感和道德判断空间的一种方式。通过各种形式的手法——包括角色的发展心理描绘、服饰设计语言以及叙事策略——这些影片向我们展示了一个更加多元化且开放性的世界,让我们从不同的视角去理解那些曾经被束缚于刻板印象下的个体们,他们正在努力打破界限寻找属于自己的自由空间。